マタニティ歯科治療

南浦和の大岡歯科医院では、妊婦さんの歯科治療に関する不安や疑問に丁寧にお答えしています。この記事では、マタニティ期における歯科治療の安全性や、赤ちゃんの歯の健康に必要な栄養素、妊娠中に気をつけたい口腔ケアのポイントについて詳しく解説します。妊娠初期から後期までの各時期における歯科治療の注意点や、つわり期の歯磨きの工夫、歯周病予防のためのセルフケア方法まで、プレママの方に必要な情報を網羅的に紹介。また、エックス線撮影や局所麻酔の安全性、服薬についてなど、よくある質問にも専門医の立場からお答えしています。安心して出産を迎えられるよう、マタニティ期に必要な歯科ケアの知識が得られる内容となっています。

プレママ(マタニティ)のデンタルケア

妊娠中は女性ホルモンの変化や生活習慣の変化により、むし歯や歯周病のリスクが高まります。母体と赤ちゃんの健康のために、適切なデンタルケアが重要です。

妊娠がわかったら妊婦歯科健診を

妊娠中は口腔内の環境が大きく変化し、むし歯や歯周病にかかりやすい状態となります。これらの病気は、おなかの赤ちゃんの健康にも影響を及ぼす可能性があるため、定期的な歯科健診を受けることが推奨されています。

また、妊婦歯科健診では以下のようなメリットがあります:

|

メリット |

内容 |

|

早期発見・早期治療 |

口腔内のトラブルを早期に発見し、適切な時期に治療することができます |

|

専門的なアドバイス |

妊娠中特有の口腔ケアについて、専門家からアドバイスを受けられます |

|

安心な治療計画 |

妊娠週数に応じた適切な治療計画を立てることができます |

かかりつけ歯科医を持ちましょう

母親の口腔内の健康状態は、出生前後の赤ちゃんに大きな影響を与えます。そのため、妊娠期から出産後まで、継続的なケアを受けられるかかりつけ歯科医を持つことが重要です。

かかりつけ歯科医のメリットには以下のようなものがあります:

- 妊娠中の口腔内の変化を継続的に観察できる

- 母子それぞれの口腔ケアについて、きめ細かなアドバイスを受けられる

- 出産後の授乳期における口腔ケアまで、一貫したサポートを受けられる

- 赤ちゃんの歯が生えてきた後の育児相談もスムーズにできる

- 家族全員の口腔ケアを総合的に管理してもらえる

かかりつけ歯科医を選ぶ際のポイントとして、以下の点に注目しましょう:

|

チェックポイント |

確認内容 |

|

マタニティ診療の経験 |

妊婦の診療経験が豊富で、適切な対応ができる |

|

設備の充実度 |

妊婦に配慮した診療チェアや設備が整っている |

|

通院のしやすさ |

自宅や職場から通いやすい場所にある |

|

予約システム |

待ち時間が少なく、予約が取りやすい |

|

緊急時の対応 |

急な症状にも対応してくれる |

赤ちゃんの歯はお母さんのおなかの中で作られます

お母さんのおなかの中で、赤ちゃんの歯の形成は妊娠初期から始まります。この時期からの栄養管理が、生まれてくる赤ちゃんの歯の健康に大きく影響します。

①妊娠初期

胎生7週頃から乳歯の歯胚(はいが:歯の芽)が形成され始めます。この時期の歯胚は、まだタンパク質の塊の状態です。

②妊娠中期

妊娠4ヶ月後半になると、乳歯の歯胚にカルシウムやリンが沈着し、石灰化(硬くなる過程)が始まります。また、4~5ヶ月頃からは永久歯の歯胚も形成され始めます。

|

時期 |

乳歯の状態 |

永久歯の状態 |

|

4ヶ月後半 |

石灰化開始 |

– |

|

4~5ヶ月 |

石灰化進行 |

歯胚形成開始 |

③妊娠後期

乳歯の頭の部分(歯冠部)の形成が進みます。出産時期が近づくと、永久歯の石灰化も始まります。この時期は特に、カルシウムを中心とした栄養素の十分な摂取が重要になります。

出産後も赤ちゃんの歯の形成は続きます。妊娠中から産後まで継続的な口腔ケアと栄養管理が、赤ちゃんの健やかな歯の発育には欠かせません。

この大切な時期に必要な栄養素を十分に摂取できるよう、バランスの取れた食事を心がけましょう。特にカルシウム、タンパク質、ビタミンA・C・D、リンなどの栄養素は、丈夫な歯を作るために重要な役割を果たします。

|

妊娠期 |

歯の発育状況 |

注意点 |

|

初期(~15週) |

歯胚形成 |

タンパク質の摂取 |

|

中期(16~27週) |

石灰化開始 |

カルシウム・リンの摂取 |

|

後期(28週~) |

歯冠部形成 |

総合的な栄養バランス |

おなかの中で歯も育ちはじめています。

胎児の歯の発育は、妊娠初期から始まっています。この時期からの母体の健康管理が、生まれてくる赤ちゃんの歯の健康に大きく影響します。

|

時期 |

歯の発育状況 |

|

妊娠7週頃 |

乳歯の歯胚(歯の芽)が形成開始 |

|

妊娠16週頃 |

乳歯の石灰化開始 |

|

妊娠20週頃 |

永久歯の歯胚形成開始 |

|

出産前後 |

永久歯の石灰化開始 |

赤ちゃんの歯の発育には、お母さんの食生活と生活習慣が重要な役割を果たします。特に、カルシウムやビタミンD、タンパク質などの栄養素が十分に必要です。

歯の形成過程では、以下の順序で発育が進んでいきます:

- 歯胚の形成(タンパク質の塊として形成)

- 石灰化の開始(カルシウムとリンの沈着)

- 歯冠部の形成(エナメル質と象牙質の形成)

- 歯根の形成

特に注意が必要なのは、この時期の歯の発育が生涯にわたる歯の健康の基礎となることです。妊娠中の母体の栄養状態や生活習慣の乱れは、以下のような影響を及ぼす可能性があります:

- エナメル質の形成不全

- 歯の石灰化の遅延

- 歯の形成異常

- 歯の萌出時期の遅延

このため、妊娠中は規則正しい食生活を心がけ、定期的な歯科検診を受けることが推奨されます。また、つわりなどで口腔ケアが難しい時期でも、可能な範囲で歯磨きを継続することが重要です。

赤ちゃんの歯を丈夫にする食べ物

赤ちゃんの歯の健康は、妊娠中のお母さんの食生活に大きく影響されます。健やかな歯の発育のためには、栄養バランスの取れた食事を心がけることが重要です。

歯に必要な栄養素

歯の基礎を作る

タンパク質は歯の土台となる組織を形成する重要な栄養素です。以下の食品から積極的に摂取しましょう。

|

食品群 |

具体例 |

|

魚介類 |

あじ、さば、鮭 |

|

肉類 |

鶏肉、豚肉 |

|

卵・乳製品 |

卵、牛乳、ヨーグルト |

|

大豆製品 |

豆腐、納豆、煮豆 |

歯の石灰化を助ける

カルシウムとリンは歯の歯の石灰化を助けるのに重要な役割を果たします。

カルシウムについて

歯の形成に欠かせないカルシウムは、妊娠中は吸収率が高まります。1日の推奨摂取量は600~700mgです。

|

食品分類 |

カルシウム源 |

|

海藻類 |

ひじき、わかめ |

|

乳製品 |

チーズ、ヨーグルト |

|

魚介類 |

しらす干し、いわし |

|

野菜類 |

小松菜、ほうれん草 |

|

食品分類 |

リン源 |

|

海藻類 |

ひじき、のり |

|

乳製品 |

牛乳、チーズ |

|

魚介類 |

あじ、さけ、いわし |

|

野菜類 |

じゃがいも、豆類 |

|

肉・卵類 |

牛肉・豚肉・卵 |

歯の表面のエナメル質を作る

ビタミンAは歯のエナメル質の形成に重要な役割を果たします。

|

食品群 |

ビタミンA含有食品 |

|

肉類 |

豚肉、レバー |

|

野菜類 |

ほうれん草、にんじん、かぼちゃ |

歯の象牙質を作る

ビタミンCは歯の内部構造である象牙質の形成に必要不可欠です。

|

食品群 |

ビタミンC含有食品 |

|

果物類 |

みかん、いちご、キウイフルーツ |

|

野菜類 |

ブロッコリー、ピーマン、トマト |

|

いも類 |

さつまいも、じゃがいも |

カルシウムの代謝や石灰化に影響

ビタミンDはカルシウムの吸収を助け、歯の石灰化を促進する重要な栄養素です。

|

食品群 |

ビタミンD含有食品 |

|

魚介類 |

さんま、さば |

|

乳製品 |

バター、牛乳 |

|

卵類 |

卵黄 |

|

きのこ類 |

しいたけ、まいたけ |

これらの栄養素をバランスよく摂取することで、赤ちゃんの健康的な歯の発育を支援することができます。過度に偏った食事は避け、多様な食材を取り入れた食生活を心がけましょう。

赤ちゃんのために妊娠中にできること

プレママの方が歯科で受診する際、さまざまな不安を抱えていらっしゃいます。南浦和の大岡歯科医院では、そのような声に丁寧にお答えしています。よくある質問とその回答をご紹介いたします。

Q 牛乳を飲めないお母さんはどんなものをとればよいでしょうか?

カルシウムを摂取する方法は牛乳以外にもたくさんあります。植物性食品や魚介類から摂取することができます。

|

食品の種類 |

具体例 |

カルシウム量(100gあたり) |

|

豆類 |

豆腐、納豆 |

120mg |

|

魚介類 |

いわし、めざし |

500mg |

|

海藻類 |

ひじき |

1400mg |

|

野菜類 |

小松菜、ほうれん草 |

150mg |

Q 私はむし歯が多いです。赤ちゃんもむし歯になりやすいですか?

むし歯になりやすさには、遺伝的要因よりも環境要因の方が大きく影響します。具体的には以下の要因が重要です:

- 食事の内容と回数

- 飲み物の種類と飲み方

- 歯みがき習慣

- 家族の口腔衛生状態

特に重要なのは、むし歯菌は主にお母さんから赤ちゃんへ感染することです。そのため、妊娠中からお母さんの口腔内を清潔に保つことが大切です。

Q 赤ちゃんがお口のことで困らないように、今できることはありますか?

妊娠中から以下の取り組みを行うことで、生まれてくる赤ちゃんの健康なお口づくりにつながります:

- 定期的な歯科検診の受診

- 適切な歯みがき習慣の確立

- バランスの良い食事

- 家族全員での口腔衛生への意識向上

特に妊娠中は歯周病菌が胎盤を通じて赤ちゃんに影響を与える可能性があるため、プロフェッショナルケアを定期的に受けることをお勧めしています。

「母子健康手帳」にお母さんと子どもの成長を記録しましょう!

母子健康手帳は、お母さんと赤ちゃんの健康記録として妊娠期から就学前までの成長を見守る大切な記録帳です。

母子健康手帳には、口腔の健康状態をチェックするページが設けられており、定期的な記録が推奨されています。歯科健診の記録だけでなく、歯の生え方や口腔内の成長過程も記録できます。

|

記録項目 |

記録時期 |

主な内容 |

|

妊婦歯科健診 |

妊娠中期推奨 |

むし歯・歯周病のチェック、口腔衛生指導 |

|

1歳6か月児歯科健診 |

1歳6か月頃 |

乳歯の生え方、むし歯の有無 |

|

3歳児歯科健診 |

3歳頃 |

乳歯の状態、咬み合わせ、口腔習癖 |

定期的な歯科受診時には必ず母子健康手帳を持参し、お口の成長記録を残すことが重要です。これにより、お子さんの口腔内の成長過程を把握でき、将来的な歯科治療の参考資料となります。

また、母子健康手帳には乳幼児期の歯みがき方法や、むし歯予防に関する情報も掲載されています。これらの情報を参考に、お子さんの歯科保健について家族で考え、実践していくための指針としても活用できます。

母子健康手帳は妊娠期から子育て期まで長期にわたって使用する大切な記録です。紛失しないよう大切に保管し、定期的に記録を更新することで、お子さんの健やかな成長を見守りましょう。

妊娠中に起こりやすいお口の中の変化

妊娠中は女性ホルモンの急激な増加や食事回数の増加、寝不足などの生活リズムの変化、唾液量の減少などにより、むし歯や歯肉炎(歯周病)が発生・進行しやすくなります。また、歯肉に妊娠性エプーリスと呼ばれるいぼ状の腫れができることがあります。

歯周病には要注意!!

歯周病は早産や低体重児出産などの引き金になることがあります。自分の健康だけでなく、生まれてくる赤ちゃんのためにもお口の健康管理が重要です。

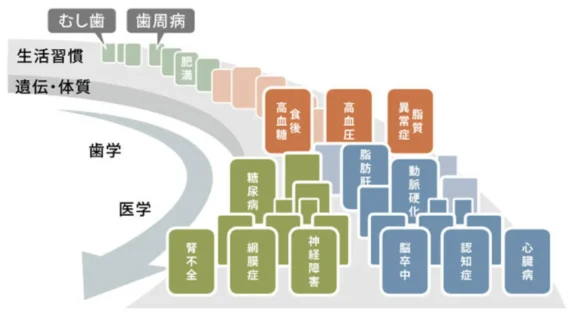

歯周病は歯肉だけの病気ではありません

進行した歯周病では歯を支える骨が吸収され、歯の周りから膿が出ることがあります。歯周病菌が血液を介して全身に広がると、様々な全身疾患の原因となる可能性があります。

特に以下の疾患との関連が指摘されています:

- 脳血管疾患

- 心臓疾患

- 腎炎

- 関節炎

- 子宮内膜症

これらの予防のために、以下の対策が重要です:

- 定期的な歯科検診の受診

- プロフェッショナルクリーニングの実施

- 正しい歯みがき方法の習得

- 定期的な歯石除去

妊娠中は特に歯周病のリスクが高まるため、かかりつけ歯科医での定期的なケアと適切なセルフケアの組み合わせが、お母さんと赤ちゃん双方の健康を守る重要な要素となります。

妊娠中(つわり時)の 口腔清掃

妊娠中の口腔清掃は母体と胎児の健康に重要です。特につわり期は口腔ケアが難しくなりがちですが、工夫次第で快適に行うことができます。

歯ブラシをお口に入れると吐き気がする場合

つわりによる吐き気で歯磨きが困難な場合は、以下の方法を試してみましょう:

|

対策 |

詳細 |

|

歯ブラシの選択 |

ヘッドが小さめの歯ブラシを使用 |

|

特殊ブラシの活用 |

奥歯用のタフトブラシを使用 |

|

時間帯の工夫 |

吐き気の少ない時間帯を選んで歯磨き |

つわりや体調不良などで歯みがきができない時

歯ブラシが使えない場合でも、以下の方法で口腔衛生を保つことができます:

- 洗口剤でのうがい

- 水やお茶での丁寧なうがい

- キシリトール配合ガムの活用

無理のない範囲で口腔ケアを行うことが重要です。食後でなくても気分の良い時を見計らって歯磨きを行いましょう。

|

時間帯 |

推奨されるケア方法 |

|

朝の体調が良い時 |

丁寧な歯磨きと歯間ブラシの使用 |

|

気分が悪い時 |

うがいのみでも可 |

|

就寝前 |

可能な範囲での歯磨き |

特に注意が必要なのは、つわりによって歯磨きが疎かになることで起こる歯周病やむし歯のリスク増加です。歯科医院での定期検診も継続的に受けることをお勧めします。

歯磨きが困難な期間が続く場合は、担当の歯科医師に相談し、個々の状況に合わせた口腔ケア方法を見つけることが大切です。

スッパイもののとりすぎに注意!!

妊婦さんは、つわりなどの影響でしばしば食べ物の好みが大きく変化します。中でも酸味の強い食品を頻繁に摂取することは、歯のエナメル質を溶かす「酸蝕症」を引き起こす可能性があります。

|

食品分類 |

要注意な食品例 |

|

果物・食材 |

レモン、グレープフルーツ、梅干し、酢の物 |

|

飲料 |

柑橘系ジュース、イオン飲料、炭酸水、スポーツドリンク |

酸性食品を摂取した後は、すぐに歯を磨かずに、まず水やお茶でうがいをすることをお勧めします。歯が酸によって柔らかくなっている状態での歯磨きは、エナメル質を傷つける可能性があるためです。

また、食べつわりによって食事の回数が増えることで、むし歯のリスクも高まります。以下の対策を心がけましょう:

- 食後は必ず口をすすぐ

- 可能な限り歯磨きを行う

- キシリトール配合のガムを活用する

- 酸性食品の摂取頻度を控える

- 糖分の多い飲み物は避ける

特につわりの症状がある場合は、歯磨きが困難になりがちですが、できる範囲で口腔ケアを継続することが重要です。気分の良い時間帯を見つけて、丁寧なケアを心がけましょう。

妊娠中のアルコール、タバコは控えましょう

妊娠期間中は、胎児の健全な発育のため、アルコールやタバコの摂取を控える必要があります。これらの嗜好品は、お母さんと赤ちゃん双方の健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

アルコール

妊娠中の飲酒は、胎児性アルコール症候群(FAS)のリスクがあります。これは以下のような症状を引き起こす可能性があります:

|

影響を受ける部位 |

主な症状 |

|

脳の発達 |

学習障害、行動異常 |

|

身体の発育 |

発育不全、低体重 |

|

顔の特徴 |

特徴的な顔貌の形成 |

アルコールは胎盤を通過するため、少量であっても胎児に影響を与える可能性があります。そのため、妊娠中や妊娠の可能性がある場合は、完全な禁酒が推奨されています。

喫煙

喫煙は母体と胎児の両方に深刻な健康上のリスクをもたらします。特に以下のような問題が指摘されています:

|

影響 |

リスク |

|

妊娠への影響 |

早産、流産、死産 |

|

胎児への影響 |

低体重児出産、先天異常 |

|

口腔内への影響 |

歯周病の悪化、治癒の遅延 |

妊娠中の喫煙による具体的な影響には以下のようなものがあります:

- 胎盤機能の低下

- 胎児への酸素供給量の減少

- 胎児の成長遅延

- 免疫機能の低下

- 歯周組織の血行不良

受動喫煙も胎児に悪影響を及ぼすため、家族や周囲の方にも禁煙への協力を求めることが重要です。禁煙外来や禁煙補助剤の使用については、必ず主治医に相談してください。

まとめ

マタニティ期の歯科ケアは、お母さんと赤ちゃんの両方の健康に大きく影響します。妊娠中は特にホルモンバランスの変化により歯周病になりやすく、早産や低体重児出産のリスクも高まります。そのため、定期的な歯科検診と適切な歯磨きが重要です。

赤ちゃんの歯の形成には、カルシウムやビタミンDを含む栄養バランスの良い食事が欠かせません。ヨーグルトや小松菜、ワカメなどの食材を積極的に取り入れましょう。また、つわりで歯磨きが難しい場合は、重曹水でのうがいやデンタルリンスの使用も効果的です。

歯科治療に関しては、安定期(妊娠4〜7ヶ月)での治療が推奨されます。むし歯や歯周病の進行を防ぐため、痛みや違和感を感じたら、早めに歯科医院を受診しましょう。南浦和の大岡歯科医院では、マタニティ患者さまの状態に合わせた安全な治療を提供しています。

妊娠中の歯科治療Q&A

安定期(妊娠16~27週)であれば、通常の歯科治療は安全に受けることができます。ただし、時期によって以下のような注意が必要です。

|

時期 |

治療の目安 |

|---|---|

|

妊娠初期(~15週) |

母体への負担を考慮し、緊急性の高い処置のみ対応 |

|

妊娠中期(16~27週) |

通常の歯科治療が可能 |

|

妊娠後期(28週~) |

体調に合わせて必要な処置のみ実施。緊急性の低いものは出産後に延期を検討 |

歯科でのエックス線撮影は、胎児から十分に離れた部位であり、使用する放射線量も極めて少量です。防護エプロンの使用など適切な防護措置を行うため、胎児への影響はほとんどありません。

歯科治療で使用する局所麻酔薬は、適切な量であれば胎児や母乳への影響はごくわずかです。むしろ、痛みによるストレスの方が母体と胎児に悪影響を及ぼす可能性があります。以下の点に注意して処置を行います:

- アドレナリン添加量の調整

- 必要最小限の麻酔量での処置

- 血中濃度上昇を防ぐ注入方法の選択

薬の服用については、必ず医師や歯科医師に相談してください。特に妊娠初期は胎児の器官形成期のため、慎重な判断が必要です。

|

薬の種類 |

注意点 |

|---|---|

|

鎮痛剤 |

妊娠時期や症状に応じて、安全性の確認された薬剤を選択 |

|

抗生物質 |

胎児への影響が少ない種類を選択 |

|

局所消毒薬 |

一般的に使用可能だが、医師に相談が必要 |

定期的な歯科検診を受けることで、緊急の治療が必要となるリスクを減らすことができます。また、治療が必要な場合は、早めに歯科医院に相談することをお勧めします。